L’intelligenza artificiale promette efficienza. Taglia tempi, automatizza compiti, aumenta la produttività. Ma c’è una variabile che nei report entra di rado: la felicità. Ed è proprio da qui che parte la ricerca globale “Work and Wellbeing in the Age of AI”, realizzata da Jabra insieme all’Happiness Research Institute.

Lo studio ha coinvolto oltre 3.700 professionisti in 11 Paesi, Italia compresa. Nel campione italiano – 363 knowledge worker – l’uso dell’AI è già una pratica concreta: il 54% la utilizza nella vita personale, il 48% sul lavoro. Le tendenze tricolori ricalcano la media globale. Segno che il fenomeno non è locale, ma strutturale.

I numeri raccontano una storia meno scontata del solito. Chi usa l’AI ogni giorno è più soddisfatto del proprio lavoro (+34%), raggiunge più facilmente gli obiettivi e vede più opportunità di carriera. È anche più ottimista sul futuro. Ma paga un prezzo: livelli di stress più alti del 20%. Una contraddizione solo apparente, che apre una domanda chiave per imprese e manager. L’AI ci rende più felici o più sotto pressione?

Secondo Meik Wiking, il dibattito va spostato: meno ossessione per la produttività, più attenzione alla psicologia. Identità, motivazione, senso del lavoro. Perché il futuro del lavoro non è solo tecnologico, è emotivo.

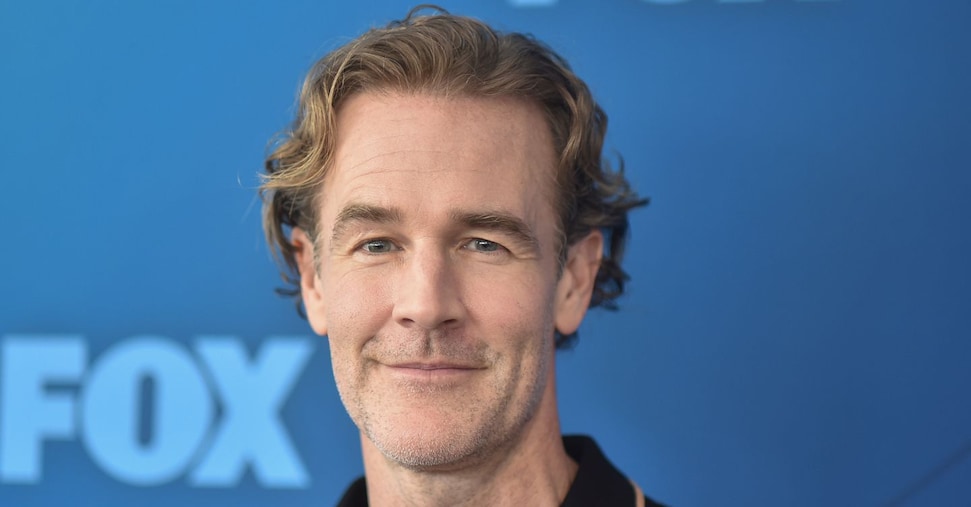

In questa intervista, Catarina Lachmund, Senior Analyst dell’Happiness Research Institute, ci aiuta a leggere i dati. Tra stress “buono” e stress tossico, nuove disuguaglianze digitali, leadership silenziose e lavori che cambiano pelle. L’AI, insomma, come una palestra: può rafforzare. Ma senza istruzioni rischia di farsi male.