Nella corsa per individuare il sito dove sistemare l’interferometro da utilizzare per la caccia alle onde gravitazionali spunta un terzo candidato. Dopo l’Italia con la miniera di Lula nel nuorese, l’area dell’Euregio Mosa Reno al confine fra Belgio, Germania e Paesi Bassi, ora si presenta anche la Germania con regione della Lusazia, in Sassonia.

Germania in pista

«Dopo l’ultima riunione dello scorso giugno, il Board dei rappresentanti governativi (BGR) dell’Einstein Telescope ha confermato che la Lusazia, in Sassonia (Germania), è ora considerato un sito candidato ufficiale per ospitare il progetto Einstein Telescope – si legge sul sito ufficiale dell’Et -. La decisione segue la precedente manifestazione di interesse della regione per diventare ufficialmente candidata. Le conversazioni e collaborazioni con il gruppo di lavoro della Lusazia erano già in corso da tempo; questa conferma da parte del BGR rappresenta un passo formale per includere pienamente la Lusazia nel processo di scalta, insieme alla Sardegna e all’Euregio Mosa-Reno». A guidare il gruppo di lavoro per la candidatura della Lusazia sarà Christian Stegmann, responsabile per la fisica delle astroparticelle al centro di ricerca Desy. Il gruppo lavorerà su studi e attività preparatorie necessarie a sostenere una potenziale candidatura per ospitare l’Einstein Telescope nella regione. Le attività includono studi sul sottosuolo, sull’impatto economico e sulla fattibilità generale, la formazione di un consorzio ospitante e la ricerca di finanziamenti e di sostegno a livello locale, regionale e nazionale. Come per gli altri siti candidati, anche il team della Lusazia esaminerà entrambe le geometrie attualmente in considerazione per il rivelatore: quella a triangolo e quella a forma di L. Nelle tre regioni in corsa, intanto, vanno avanti gli interventi e gli studi preparatori e di fattibilità in vista dell’avvio del progetto vero e proprio.

In Sardegna partita da 6 miliardi

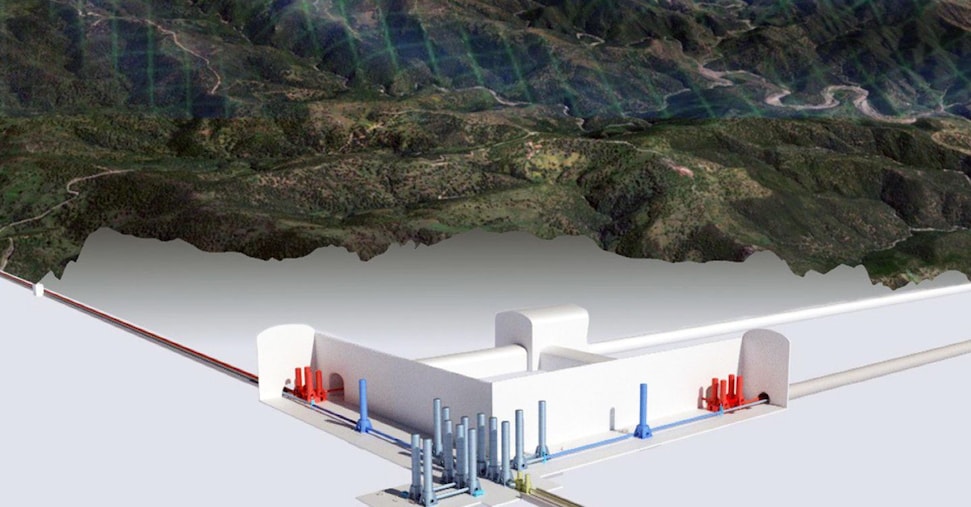

Nel caso dell’Italia il progetto prevede il riutilizzo delle gallerie situate a 200 metri di profondità nella miniera di Sos Enattos a Lula. L’impatto economico complessivo è stato calcolato in 6 miliardi di euro nei nove anni necessari per la costruzione, più un valore annuo di circa 127 milioni di euro e oltre 700 posti di lavoro quando entrerà in funzione. Non solo, sempre nell’ambito dell’Einstein Telescope, la Regione Sardegna ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con il Consortium Garr, per l’interconnessione della rete telematica regionale con la nuova rete ad alta velocità Garr-T, la nuova generazione di rete Garr, tecnologicamente all’avanguardia e distribuita sul territorio nazionale per oltre 20.000 chilometri in fibra ottica. La rete è progettata e gestita dal Consortium GARR, un’associazione senza fini di lucro fondata, sotto l’egida del Ministero dell’Università e della Ricerca, da Cnr, Enea, Infn e tutte le università italiane rappresentate dalla Fondazione Crui. Recentemente poi alla chiamata della Regione rivolta alle aziende sarde per lo sviluppo di tecnologie abilitanti nell’ambito del progetto ET, si sono presentati 78 operatori che hanno depositato 91 manifestazioni di interesse per gli ambiti che riguardano il monitoraggio ambientale indoor e outdoor, e la coibentazione di tubi a vuoto. Inoltre la Giunta regionale, come fanno sapere dalla Regione, ha istituito la cabina di regina per coordinare tutte le iniziative e «stanziato 350 milioni di euro quale quota di compartecipazione con il ministero dell’Università, 20 milioni per interventi che riguarderanno la ristrutturazione della Diga Minghetti, necessaria per migliorare la gestione delle risorse idriche della zona, e l’adeguamento della strada di accesso al Centro Ricerche ET SUnLab, a sua volta cofinanziato dalla Regione con altri 10 milioni, che sarà realizzato nell’area dell’ex Ri.Mi.Sa».